|

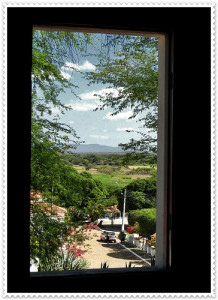

| Foto: Teresa Duarte – Flickr da autora |

O que é um mito? Para que serve? Há quem diga que o mito engana, e que acreditar em um Zeus no Olimpo como os gregos, ou em um Deus-Sol como os índios das américas, é ser alienado da realidade, dos fatos concretos. O que é mais estranho: os mitos, ou os fatos concretos? Depois da relatividade de Einstein, dá pra falar em coisas concretas? E mais: quem disse que os mitos não são fatos?

Prefiro a definição de Joseph Campbell, que diz que “nos mitos, encontramos personagens que ressoam dentro de nós, e usamos os mitos para criar ordem a partir da nossa própria experiência1“. Obras de arte podem criar e recriar mitos, podem fazê-los ressoar em corpos, mentes, corações e espíritos.

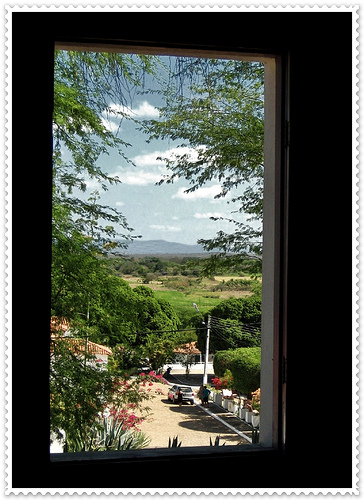

Nessa ótica, os mitos da mineiridade tem muito a dizer para quem quer apreender tais significados. Mais que uma bela melodia assobiável, a canção “Paisagem da Janela” é um veículo de diversos mitos mineiros, e o fato de seu significado ser meio vago possibilita diversas e amplas leituras. Arriscarei a minha.

“Da janela lateral do quarto de dormir“

O quarto de dormir é (ou deveria ser) o espaço onde nos afastamos da correria do mundo. A merecida pausa para lamber as feridas. Um local de contemplação, de faxina mental, de sossego. Ali, as contas para pagar, os compromissos sem fim, a correria do trânsito, a barulheira e o caos urbano; são fenômenos que ficam para trás.

A vida é correr atrás de algo, ter metas, sonhar e tentar realizar. Mas também é contemplar, apreciar o esforço, parar pra respirar e observar. Sem o momento de reflexão, qual o sentido de tanta conquista?

Para muita gente, Minas Gerais representa isso: seu espaço bucólico, interiorano, rural, seria esse lugar de repouso, um refúgio no meio das cadeias de montanhas, de onde a gente pensa na vida em meio ao aroma do alecrim e do fogão de lenha, degustando um copo de leite fresco, pão de queijo e café passado na hora.

A vida aponta pra frente, como a seta da flecha. Mas o vento que refresca, vem da janela lateral.

“Vejo uma igreja, um sinal de glória

Vejo um muro branco e um vôo pássaro

Vejo uma grade, um velho sinal“

Igreja, muro, grade, velhos sinais. Obras forjadas na pedra, por mãos humanas, mas que arriscam “um vôo pássaro”. Voam pela nossa mente, nos trazendo sinais de glória. Assim é o patrimônio: casas antigas, praças, ruas, calçamentos, a cidade. Assim como o sangue que nos é legado de geração em geração, o patrimônio nos fala de onde viemos. E em suas fissuras e vielas, podem também evocar profecias e dizer para onde vamos.

O patrimônio é identidade. A história é a liga que nos consitui enquanto seres sociais, enquanto pessoa inserida em um meio. Como diz o filósofo Ortega Y Gasset, “eu sou eu e minhas circunstâncias”.

“Mensageiro natural de coisas naturais“

Os mitos da mineiridade falam muito dessas tais “coisas naturais”. Como na canção de Nelson Ângelo, o mineiro tem “um gosto de fruta, um cheiro de mato, em meu (seu) pensamento2“.

Só o mensageiro natural pode falar das coisas naturais. Os “falsos profetas”, dos quais o apocalipse já alerta, surgem a todo momento, e querem vestir as maiores atrocidades como sendo coisas naturais. “A violência é natural”, brada um. “A pobreza é natural”, vocifera outro. “Compre isso”, “você precisa daquilo”, “faça desse jeito”, dizem os slogans publicitários.

A voz do vento, o reflexo das águas, a direção das labaredas: nada disso quer te convencer de nada. É o que é, é natural. São os genuínos mensageiros.

“Quando eu falava dessas cores mórbidas

Quando eu falava desses homens sórdidos

Quando eu falava desse temporal

Você não escutou“

Será que a sociedade vem ouvindo esse chamado dos mensageiros naturais? O que foi feito depois das cores mórbidas das enchentes, dos tsunamis, catástrofes naturais, dos buracos na camada de ozônio, doenças do corpo e da mente? Quem são os homens sórdidos: os que fazem a tragédia, ou os que a ignoram o temporal? Não podemos dizer que não fomos avisados. É honesto admitir que nós não escutamos.

“Você não quis acreditar

Mas isso é tão normal“

Sim, é normal. O que é natural, pode não parecer normal para os olhos já empaturrados de informação processada, do excesso de dados culturais.

É preciso que seja dito o que, em tese, é tão óbvio: o natural é tão normal.

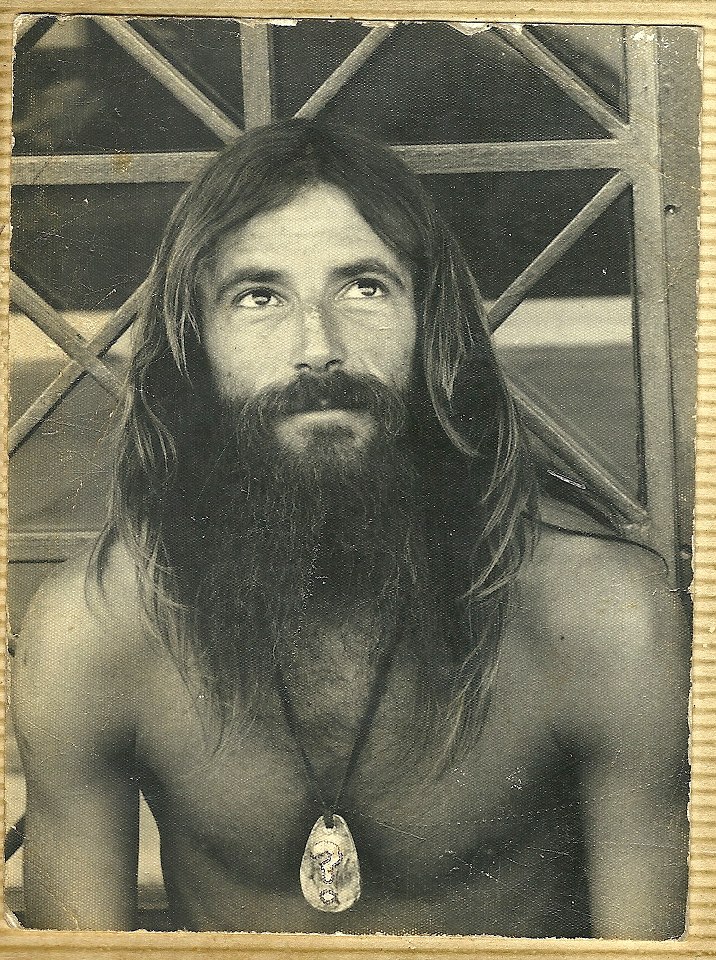

“Cavaleiro marginal lavado em ribeirão

Cavaleiro negro que viveu mistérios

Cavaleiro e senhor de casa e árvores

Sem querer descanso nem dominical“

Seria um mito arturiano ressurgido nas Minas? Um membro de távola redonda ou irmandade religiosa; um Lancelot-tupiniquim-cristão-novo; lavado pela Senhora do Lago de Furnas; banhado pelo Ribeirão do Eixo de Avalon; que viveu mistérios insondáveis nessa Camelot-Gerais; configurado em senhor de engenho, casa e árvores; um trabalhador honrado e incansável?

“Cavaleiro marginal banhado em ribeirão

Conheci as torres e os cemitérios

Conheci os homens e os seus velórios“

Ou seria um Merlin; um demiurgo mineiro; um Viramundo; um décimo-terceiro profeta sem nome; maltrapilho errante; que em suas andanças através dos séculos pôde observar torres e cemitérios; e a ascenção e queda dos homens?

“Quando olhava da janela lateral

Do quarto de dormir“

Ao olhar da janela lateral, todos podemos assumir esses mitos que existem dentro de nós, como diz Joseph Campbell. Podemos ser os magos e guerreiros da nossa própria vida. Todos os sinos, cemitérios e igrejas de todos os tempos e espaços do mundo vivem em nós, em nossas moléculas, no pó de que viemos.

Não pergunte a ninguém por quem os sinos dobram: a igreja que você observa da sua janela lateral pode lhe responder.

*

Notas:

1 – CAMPBELL, Joseph. In: KELEMAN, Stanley. Mito e Corpo: uma conversa com Joseph Campbell. São Paulo: Summus, 2001.

2 – ÂNGELO, Nelson. JOYCE (intérpretes). Um gosto de fruta. In: Nelson Ângelo & Joyce. Disco. EMI Odeon: 1972.