|

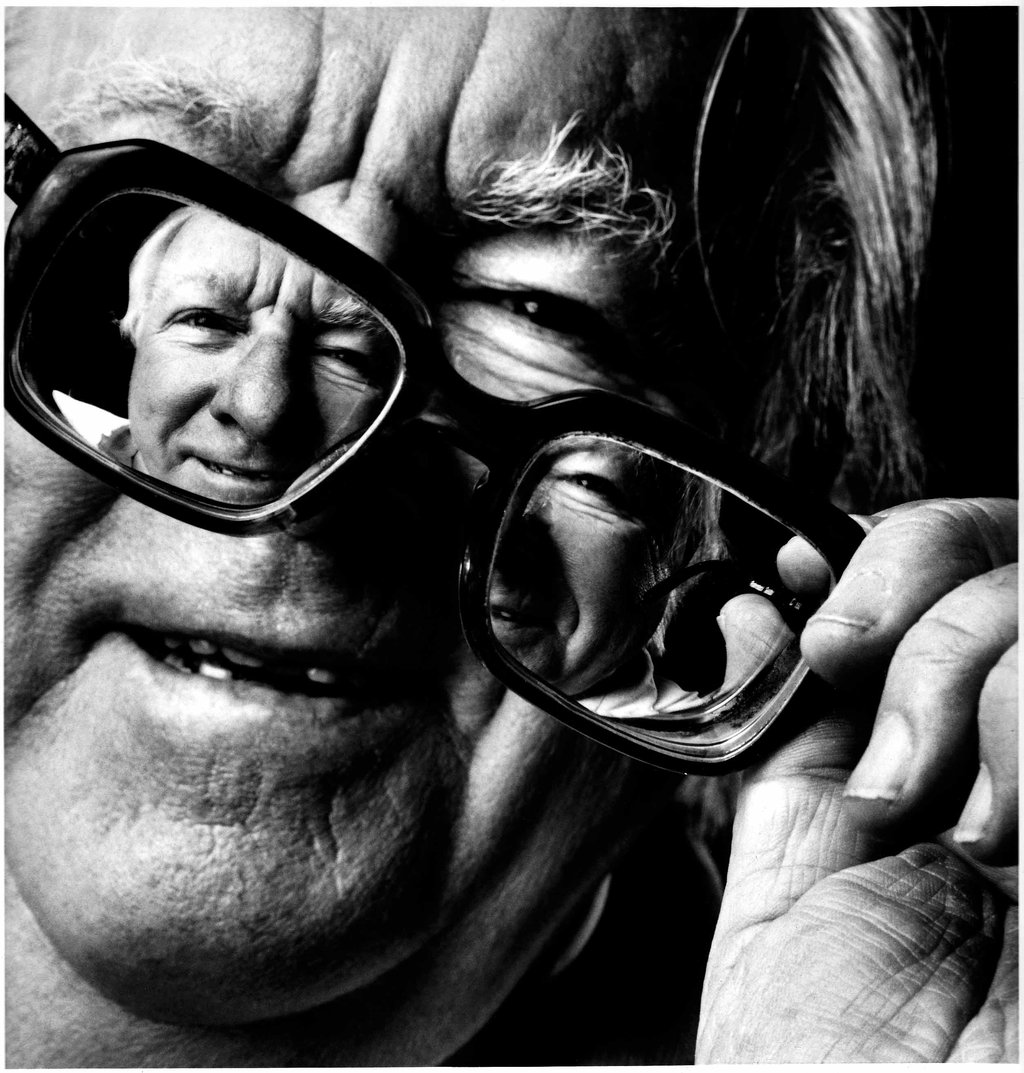

| Foto: Paloma Parentoni |

1 – Homens e Mulheres (e não “ou”, “versus”, “com”, e eteceteras)

Existem tantas maneiras de se estar no mundo quantas forem as pessoas à habitá-lo. E nossa diferença não vem apenas da cor dos olhos ou das impressões digitais. Não vem de humanas miudezas. Acima das heranças, são nossas escolhas que mais dizem sobre nós. Todo aquele que anda escreve a sua história com pegadas.

Mas, em se tratando de humanos (essa espécie que adora se fazer de soberana nessa terra), existem alguns pontos universais. A divisão de gênero, entre masculino e feminino, é crucial ao se pensar sobre formas de estar-no-mundo. Muito mais que distinções de corpos, as consequências simbólicas dos gêneros são imensas. Do contrário, ninguém se chocaria com frases como a de Lacan, que décadas atrás afirmou que “a mulher não existe”.

Não quero, aqui, discutir psicanálise ou quaisquer complexos dessa ordem (nem tenho cabedal para tanto), mas vale a pena se deter um pouco sobre essa frase. Muitos acreditam que é uma idéia misógina e preconceituosa em relação à mulher, quando, de fato, penso que ela se refere a mulher como sendo uma espécie de “falha” na matrix simbólica. Creio que, para Lacan, ela (a mulher) escapa do universo simbólico, não é apreendida pelo lastro cultural assim como o homem é. Falarei melhor disso adiante.

Isso se daria por uma dialética básica; mas antes de entrar nesse assunto, é necessário aprofundar o conceito de “falo”. Certamente o falo não se resume ao pênis do homem, mas sim a um símbolo de poder, que em narrativas mitológicas se confunde, por exemplo, com espadas, armas, torres de castelos, enfim, artefatos de poder. A bravura, a iniciativa, a postura de um guerreiro ante os deveres da vida, são todas características tidas como “fálicas”.

|

| Foto: Carla Evanovitch |

Agora sim, menciono essa tal dialética, que consiste de duas maneiras diferentes de se estar-no-mundo: de um lado, o homem, que assume seu “falo” como âncora para se fixar no oceano simbólico. Ou seja, ao ser ativo e ousado (fálico), o homem crê que é único, que é assim que marca seu lugar no mundo (não é a toa que animais mijam ao redor de seus territórios para demarcá-los. Já que estamos falando de falo, de onde vem esse xixi?). Esse é um lado da dialética. O outro, é a mulher que, teoricamente impossibilitada de ter um falo para lhe ancorar no oceano simbólico, navega (aparentemente) à deriva.

Na verdade, é como se os códigos simbólicos não capturassem a peculiaridade da mulher, e fossem uma espécie de idioma estrangeiro no universo feminino. Isso porque cada mulher (e tento, da minha forma canhestra, pensar o que eu leio nessa idéia da psicanálise lacaniana) é, em tese, única. Por isso ela é inapreensível simbolicamente. Por isso, toda mulher ganha o dia ao ouvir seu homem dizer que ela é insubstituível. Por isso, as meninas que fantasiam com príncipes encantados, e elas enquanto princesas – a coroação e o reconhecimento de serem únicas. Os homens, por sua vez, tem uma distinção aparente, superficial. Em profundidade, o mesmo não se daria. Por isso a obsessão em ser fálico, em ter um carro possante (e mostrar pra todos que seu som é alto), e até mesmo exibir um corpo enorme todo esculpido em academias. É na superfície do social que o homem se crê único.

A identidade da mulher se distingue da do homem nesse ponto – cada mulher é única naturalmente, enquanto homens o são simbolicamente. Entretanto, se a mulher é única, mas inapreensível simbolicamente, então ela teria uma espécie de “liberdade poética” entre os simbolos. Não há comprometimento com um “eu-lírico”, com uma voz rígida, assim como acontece com os homens, que buscam por uma postura íntegra. A mulher é pura fluidez. Se ela tem tantas peças em seu guarda-roupa, tantos sapatos e maquiagens, é porque ela assume variadas maneiras de se representar socialmente. E a mulher não se perde nessa brincadeira justamente por ser única. Diferente do homem, que marca seu espaço através da rigidez fálica, do rigor de sua representação. Esse homem precisa fazer isso porque, do contrário, se perderia no universo simbólico. Ele precisa ser fiel a seu papel. Os papéis sociais, as representações, constituem sua identidade e sua voz.

|

| Foto: Paloma Parentoni |

Fica mais fácil visualizar essas diferenças a partir da oposição “razão X afeto”. O estar-no-mundo masculino geralmente se dá pela via racional, e é a razão que compõe o paradigma ainda em vigor nas sociedades humanas ocidentais (e patriarcais). Esse é o esqueleto que sustenta nossa vida comum, é nossa herança cultural. E é característica da razão ter limites bem definidos – “definir”, aliás, é o que a razão faz. A razão cria cercas, margens, regras. É através da razão que nos tornamos cidadãos “razoáveis”, ponderados, comedidos, cautelosos até. É uma necessidade de controlar a vida.

Não é a toa, penso eu, que “vida” é substantivo feminino. Ela escapa ao simbólico, é inapreensível. Viver é como escrever, e, como bem disse Virgínia Woolf, os escritores não se preocupam com escrever, mas sim com outras coisas[i]. Escrever, assim como viver, não é um fim em si, é atividade que aponta para outro lugar.

Viver imprevisivelmente é viver para além do simbólico, e assumir o imprevisível é ver de outra forma. Etimologicamente, “imprevisível” que quer dizer “não ver antes” (do latim, in: não; prae: antes; vedere: ver); ou seja, não usar da razão para tentar antever as coisas. É abraçar o imprevisível, viver com outra forma de ver: é devir.

Para Deleuze, a maneira masculina de estar-no-mundo é dominadora, é uma forma de expressão que tenta se impor a toda matéria. As mulheres, contudo, escapam da sua própria formalização; apresentam o que ele chama de “componente de fuga”[ii]. Mas surge a dúvida (racional): se esse estar-no-mundo da mulher é indiscernível, em que solo simbólico pisam seus femininos pés?

|

| Foto: Carla Evanovitch |

Elas habitariam o que Deleuze chama de “zona de vizinhança”, esse espaço que se situa fora das margens simbólicas, das categorias que a razão adora delimitar. O tal “entre-lugar”, do qual fala Homi Bhabha[iii]. Para mim que sou mineiro, vizinhança tem um “quê” de encontro, de ir até a casa do vizinho tomar um café, prosear a toa, tem algo de esquina, clubes e amizades. É uma zona imprevisível, porque não podemos mapear o outro – apenas acolher ou rejeitar.

Assim, penso que o estar-no-mundo feminino tem algo de afeto, pois é justamente essa dimensão afetuosa que serve como complemento à lógica racional. E o afeto se manifesta na indiscernível área entre dois corpos, entre dois seres que se encontram. Quando estamos com nossos amigos, não somos nem nós, e nem eles são eles, mas todos se tornam o devir que paira sobre os afetos. As máscaras perdem o sentido em todo encontro sincero, por causa do choque de “eus”, que afrouxam suas cercas e portais para se abrir ao outro, que por sua vez estão também afrouxados e sacudidos.

2 – Escorregando a discussão para algumas atualidades

2.1. “Macrontemporaneidades”

|

| Foto: Paloma Parentoni |

Essa ótica do afeto, que quebra qualquer tentativa de delimitar racionalmente projetos de identidade, é facilmente detectada nas manifestações contemporâneas, que tomaram o Brasil em junho de 2013. Não quero entrar aqui em alguns méritos já muito discutidos na web (coisas como situar os protestos brasileiros em relação aos de outros países, nem relembrar os anteriores protestos de décadas no país para refutar a máxima “o gigante acordou”, blablabla.).

Muito se falou também sobre a ausência de pautas dos protestos, e seu caráter, por assim dizer, apartidário. Uma frase que me chamou a atenção em meio a tanto “diz-me-diz” (e que agora não consigo rastrear a fonte. Transcrevo-a de memória): “Quem acha que está entendendo os protestos, não entendeu nada“.

Por isso, acredito nessas manifestações como sendo “massas de devir”, imbuídas de um caráter, dentre outras coisas, feminino – e digo isso nesse sentido de escapar ao simbólico. E não só escapar, mas se posicionar contra o arcabouço simbólico vigente. É outra perspectiva que se apresenta. As instituições, as práticas sociais, as políticas públicas, nada disso foi poupado. As depredações eram tão somente a materialização desse desejo de romper com o que aí encontra.

|

| Foto: Carla Evanovitch |

Mas mesmo as depredações (que diversas evidências revelam ser infiltrações de grupos alheios) não parecem dizer muito sobre as manifestações. As vejo femininas também nessa dimensão do acolhimento, nessa postura de dizer “pode vir” (e que, brincando com as palavras, soa parecido com “pró-devir”). O encontro com o outro é a cola que une essas pessoas (não apenas jovens, vale lembrar). Não é a toa que Gilberto Gil se referiu a elas como “raves”. Há algo de celebração nisso tudo, de festivo. É bem pagão, dionisíaco, carnavalesco – subversivo não nesse sentido, mas nesse “sem-sentido”. Elas bradam contra os tecnocratas de terno bem passado, com discursos que se valem de palavras complicadas e rodeios retóricos, visando confundir mais do que explicar.

Sinto a movimentação feminina nesse viés. A razão, essa faca de dois gumes – que o sistema tem usado mais para ferir os seres do que para desbravar novas possibilidades – é enfim refutada. Ela tempera os protestos, mas não constitui o prato principal.

2.2. “Microntemporaneidades”

Saindo da tônica dos protestos, concluo esse ensaio comentando sobre duas iniciativas mais, digamos, localizadas, e que me chamaram bastante a atenção (foram elas, aliás, a mola propulsora para que eu escrevesse tudo isso). São obras que parecem assumir representações mais artísticas que políticas, ao propor novos olhares para o mundo que nos cerca. Na verdade, elas afirmam o que Suely Rolnik chama de “rigor ético, estético e político”[iv], a um só tempo. Nos dois casos, afetos assumem formas outras, metafóricas. E, claro, ambas foram idealizadas e são realizadas por mulheres.

|

| Foto: Paloma Parentoni |

Em O Trajeto do Afeto, a artista belo-horizontina Paloma Parentoni propõe o que ela mesma trata como um misto entre ação poética, intervenção urbana e oficina artística. Barquinhos de papel surgem como metáforas do afeto, como que representando ludicamente o próprio devir das relações entre os seres. Na fanpage do projeto no facebook, as fotos e vídeos evidenciam o quão lúdicas são essas intervenções. Não há limites para as práticas: quaisquer pessoas de qualquer idade, gênero, classe (e o que mais for definidor de identidade) podem participar, já que o cerne da oficina é a doação de afeto e suas implicações.

Mais que apenas exercitar afetos, a trajetória dos barquinhos incita a observação: enquanto eles navegam (simbolicamente ou não) em busca de novos rumos, eles ensinam, para além das palavras, o que é afeto e o que isso suscita em nós. Observar a lânguida caminhada das frágeis embarcações são oportunidades privilegiadas de refletirmos e vivenciarmos ternura, amizade, benevolência – em suma, amor.

|

| Foto: Carla Evanovitch |

A iniciativa de Carla Evanovitch também se dá por essa via do afeto, mas é mais subjetiva que a de Paloma. Sua proposta, intitulada Teremos um Jardim, trata do singelo cultivar de jardins imaginários (ou imaginados). O universo em que esse jardim existe é, nas palavras de Carla, “mais sensorial e menos descritivo”. Em vez de compensar seu desejo de semear com esses joguinhos de facebook tipo farmville (com todo o respeito aos apreciadores), ela optou por materializar poeticamente o ritual de plantio, do cultivo, da espera e do florescimento. Aqui, algumas das nossas práticas humanas são tratadas na metáfora dos jardins, como se lembranças fossem folhas outonais, e os girassóis fossem botões de puro afeto, dentre outras imagens que se possa imaginar (ou jardinar).

E a matéria poética tem tudo a ver com a atividade do cultivo. Dentro do signo “palavra”, temos já a idéia de lavra – e a própria palavra “signo”, por sua vez, etimologicamente vem do grego “semeión”, que alude de alguma forma (se não no significado, pelo menos na sonoridade) à atividade de semear[v]. Em ambas, o lúdico é uma possibilidade: ao ser perguntado sobre os motivos pelos quais abandonou a literatura, o escritor Raduan Nassar teria dito que sua vida se tornou “fazer, fazer, fazer, no âmbito da fazenda evidentemente, num espaço em constante transformação, o que não deixa de ser uma outra forma de escrever”[vi]. E ainda mais explicitamente sobre o que o fez trocar uma atividade pela outra: “O que há de lúdico numa atividade você transfere para outra com certa facilidade, desde que você seja sujeito do seu trabalho”[vii].

3. Conclusões?

|

| Foto: Paloma Parentoni |

Não sei se há, ou se devam haver, as esperadas conclusões. Assim como os barquinhos de Paloma e as imaginadas “árvores de anzóis” de Carla, as trajetórias em si já se significam. Os afetos não existem nas reflexões racionais a respeito do que representam – eles existem na própria doação desinteressada, na amizade e no amor… e o que mais pode-se dizer sobre isso? Os silêncios decerto expressam mais.

Talvez se possa dizer que essa dimensão afetuosa se encontra escassa (para não dizer “inexistente”) nas lógicas institucionais. Talvez por serem isso mesmo, lógicas. Só me resta dizer que é sempre um encantamento ver mulheres agindo de forma feminina nos ambientes institucionais. Num primeiro momento histórico, a inserção das mulheres nesse outrora masculino e patriarcal mercado de trabalho foi, mais que necessária, revigorante. Agora, o próximo passo poderia ser o de construir canais para que essas características do feminino – de afeto, acolhimento, delicadeza e tantas outras virtudes – possam ser expressas de maneira mais ampla. Imaginem políticas públicas e ações governamentais dessa natureza?

Termino esse texto não com uma inconclusão (já as acumulei demais), mas com uma utopia – a de vislumbrar ações políticas, sociais e culturais tão belas quanto um barquinho de papel ou um jardim imaginado. Ah, utopias, suas belas ilógicas…

*

Ps: eu acredito em sincronicidades, e recebi da amiga Elisa Gomes via facebook esse vídeo abaixo, no exato momento em que colocava um ponto final nesse texto. Podem acreditar. Aviso aos pessimistas: saibam que não vou me lamentar caso queiram duvidar da coincidência que narro… fé é como opinião, cada um com a(s) sua(s).

[i] WOOLF, Virgínia. Apud: DELEUZE, Giles. A literatura e a vida. In:

Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997. Pág. 16.

[ii] DELEUZE, Giles. A literatura e a vida. In:

Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997. Pág. 11.

[iii]BHABHA, Homi K. O local da Cultura. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005.

[iv] ROLNIK, Suely. Pensamento, corpo e devir: uma perspectiva ético/estético/política no trabalho acadêmico. In:

Cadernos de Subjetividade. Dossiê: Linguagens. N

o2. São Paulo: PUC-SP, 1993.

[v] SANTAELLA, Lucia.

O que é Semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1999. pág. 7-8.

[vi] NASSAR, Raduan.”Entrevista”. In:

Cadernos de Literatura, N

o2. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1996. Pág. 39.