Esta é a parte 2 do ensaio “Porque somos tão obcecados pelos anos 60 e 70″.

Saiba mais aqui.

Na parte anterior deste ensaio, acompanhamos o panorama dos anos 60 e 70 em seu aspecto de cultura de massa e consumo. Agora, tentaremos entender algo ainda mais minucioso, porém indispensável para se pensar no fetiche dessas décadas citadas acima: o fator analógico.

A melhor maneira que encontrei para diferenciar as tecnologias analógica e digital está nos botões de volume. Se você quiser aumentar ou diminuir o volume em aparelhos de som mais antigos, tipo os da Gradiente ou Vox, você irá encontrar um enorme botão redondo que gira para lá e para cá. Já nos aparelhos mais novos, o volume é regulado por botões de + e -, através de painéis numerados digitalmente. Ou seja: o analógico exige uma certa mão de obra do ouvinte, mas lhe possibilita fazer regulagens milimétricas. Enquanto isso, o digital oferece comodidade, mas deixa o ouvinte submisso à padrões e regulagens previamente configuradas.

A melhor maneira que encontrei para diferenciar as tecnologias analógica e digital está nos botões de volume. Se você quiser aumentar ou diminuir o volume em aparelhos de som mais antigos, tipo os da Gradiente ou Vox, você irá encontrar um enorme botão redondo que gira para lá e para cá. Já nos aparelhos mais novos, o volume é regulado por botões de + e -, através de painéis numerados digitalmente. Ou seja: o analógico exige uma certa mão de obra do ouvinte, mas lhe possibilita fazer regulagens milimétricas. Enquanto isso, o digital oferece comodidade, mas deixa o ouvinte submisso à padrões e regulagens previamente configuradas.

Quase sempre, pensa-se no analógico como algo que se refere à tecnologia; contudo, acredito que haveria uma espécie de “espírito” analógico, algo que diz respeito também aos hábitos e expressões culturais da época. Portanto, vamos tentar buscar essas questões desde o início. Façamos então uma viagem de volta aos anos 70 – porém não os do século XX, e sim nos anos 70 do XIX.

O início

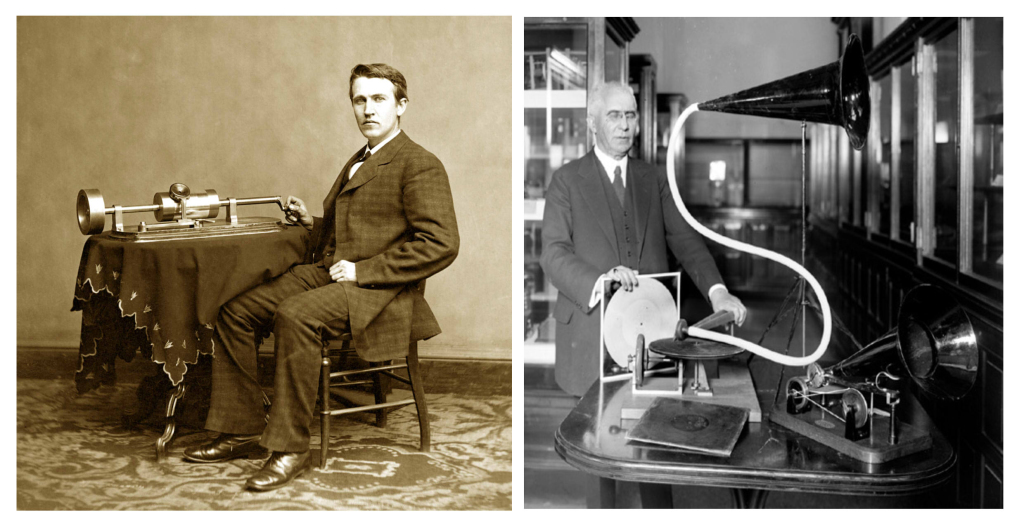

Em 1877, Thomas Edison criou o primeiro fonógrafo capaz de gravar e reproduzir som. O aparelho funcionava através das impressões captadas por uma agulha, em contato com os sulcos de uma superfície cilíndrica. Dez anos depois, em 1887, Emil Berliner aperfeiçoaria este sistema para criar o gramofone, que utilizava discos planos espiralados em vez de cilindros. A invenção do gramofone favoreceria a produção em massa de discos, preparando assim um vindouro mercado de comercialização de música.

Pela primeira vez na história, as pessoas poderiam adquirir música! Porque, antes das primeiras gravações, só era possível ouvir músicas que fossem interpretadas ao vivo. Se pensarmos bem, mesmo outras formas de arte eram apreciadas em ambientes específicos – por exemplo, as pinturas, que atualmente apreciamos em catálogos, revistas ou na internet; mas que antes do século XIX só podiam ser vistas em museus ou igrejas. Hoje em dia parece banal para nós armazenar e comprar discos, ou baixa-los na internet. Mas, antes do século XX, era absurdo imaginar que poderíamos levar música para nossas casas da mesma forma que comprávamos açúcar, carne ou roupas.

No início do século XX, gravadoras pioneiras desenvolveram os primeiros fonógrafos e vitrolas, de nomes exóticos como Vivatonal ou Ortophonic. Enquanto isso nos estúdios, artistas eram gravados sem quaisquer recursos que permitissem uma melhoria do material sonoro. Eram gravações rudimentares, sem lapidação, ainda que esse aspecto precário soe para nós hoje em dia um tanto quanto charmoso (as gravações rústicas do blueseiro americano Robert Johnson, ainda na década de 30, são um dentre tantos exemplos do quão interessantes esses registros lo-fi podem ser).

Dois fatores contribuíram para aprimorar a experiência sonora dos discos: o primeiro foi em 1948, quando os laboratórios da CBS nos EUA divulgam suas pesquisas com discos de microssulco, cuja produção e prensagem levavam um material conhecido como “vinilyte” (ou vinil, que permitia uma reprodução de longa duração – daí a alcunha de “long playing”, ou LP).

O outro fator ocorreu em 1953, quando finalmente foi instituída a curva de equalização RIAA (o nome vem de “Record Industry Association of America“). Através dessa padronização, as equalizações e características de reprodução passavam a ser reguladas com o mesmo parâmetro para todas as gravadoras (até então, cada gravadora equalizava os discos do seu jeito).

O auge

Aí chegamos nos anos 60 e 70. É quando há toda uma melhoria dos instrumentos e equipamentos para gravação sonora. A começar pelas mixagens em estéreo, diferentes dos sistemas em mono mais antigos, onde todo o som era finalizado em um único bloco, sem tanta inventividade. Na mix em estéreo, pensa-se nas caixas de som como se fossem os ouvidos humanos. A forma como o som chega em cada um dos ouvidos, através de microdiferenças inevitáveis entre o lado esquerdo e direito, produzem no cérebro humano percepções de espaço, textura, profundidade, etc. É um dado natural do organismo humano que foi otimizado para o resultado em estéreo.

Além disso, novos dispositivos conseguiram aprimorar a execução e interpretação das músicas. Como o surgimento dos compressores, que faziam um sussurro soar tão audível quanto um solo estrondoso de saxofone. Ou os amplificadores valvulados e os pedais de distorção, que elevaram o som das guitarras a um nível inimaginável. Ou ainda os teclados elétricos que apresentavam tessituras e timbres nunca antes escutados. Além de diversos efeitos – delays, reverbs, phasers, etc. – que conferiam vida e brilho à todas as produções da época.

E aqui devemos acrescentar o seguinte: o fascínio pela tecnologia analógica ia além do espectro sonoro. O visual dos anos 60 e 70 é um elemento primordial para entender seu fetiche, e, aqui, nos referimos tanto aos vídeos quanto às fotografias. Esse registro analógico das imagens era bem mais espontâneo e menos automático que na atualidade. E era complexo – envolvia o manuseio e o custo dos filmes (sobretudo as películas), a fotometria que deveria ser exata, a medição da temperatura de cor, a necessidade da luz vermelha de segurança para não queimar os filmes, a revelação manual…

Porém, todos os pressupostos técnicos rigorosos que a imagem analógica demandava de seus profissionais eram compensados pela textura das fotografias e filmagens. Exemplo do fetiche gerado por esse resultado é o fato de que a maioria dos atuais filtros usados em imagens digitais tenta emular o que as câmeras analógicas faziam naturalmente. Além do mais, na época não haviam presets de fábrica, e eram bem reduzidas as possibilidades de montagens e efeitos de pós-produção. O mérito da imagem dependia fatalmente do olhar e da perícia do fotógrafo.

O declínio

Apesar do sistema de som analógico vigorar, ele já continha em si mesmo um problema sob o qual executivos e técnicos de som se debruçaram por décadas. Basicamente, o som dos discos de vinil é gerado pelo contato da agulha da vitrola com os sulcos do disco. Contudo, na medida em que esses discos são tocados mais e mais vezes, o atrito entre a agulha e o disco vai deformando e alargando o tamanho dos sulcos. Por isso, os discos teriam um prazo de validade proporcional ao seu uso. Sem contar que a reprodução que o fonógrafo consegue realizar do disco não é muito fiel, podendo ocasionar ruídos e distorções.

É aí que, nos anos 80, surge o formato digital, que vai lentamente se popularizando e amealhando todas as cadeias do mercado, passando pela produção (mesas de gravação em estúdios, computadores, etc, além de instrumentos como teclados e baterias), pelo produto em si (nos anos 80, são comercializados os primeiros CDs), até chegarmos nos dias atuais, onde até mesmo a distribuição (via internet) depende dos meios digitais.

As tecnologias digitais funcionam através de um armazenamento numérico – a onda analógica é convertida em sequências de números digitais. Na reprodução, a conversão oposta é feita, ou seja, o sinal numérico digital é reconvertido para o analógico. Se os discos de vinis e seus sulcos envolviam um armazenamento de som ainda submisso à condições materiais, o formato digital torna o processo quase todo que independente dessas mesmas condições. Desde que os números não estejam corrompidos, a reprodução será de alta fidelidade, e não registrará a menor perda sequer. Através de duas variáveis – taxa de amostragem (sampling rate) e quantização (sampling precision) – , é possível gerar uma conversão analógico-digital impecável, a ponto do resultado final ser uma reprodução sonora que parece praticamente perfeita para os ouvidos humanos.

O curioso disso é pensarmos o seguinte: se o digital substituiu e quase que extinguiu o analógico, deveríamos presumir que esse processo implicaria em uma evolução das tecnologias sonoras, não? Na verdade, perdeu-se e ganhou-se em diversos aspectos. Antes de mais nada, a tecnologia digital oferece possibilidades mais práticas e acessíveis à indústria musical, e tudo isso por um preço mais em conta. A distribuição digital é tremendamente ágil – fator que pode ser tomado como trunfo, mas que não podemos esquecer que acabou gerando um problemão para o comércio de música, a ponto de abalar e remodelar toda a cadeia do mercado.

Sobre as perdas, a que seria supostamente a maior delas talvez seja ainda um assunto mal resolvido: a qualidade das gravações em vinil versus as dos CDs e mp3. Dizem que a tecnologia digital preserva mais as frequências agudas, enquanto o vinil conserva mais as graves, e por aí vai. Tanto ouvintes quanto engenheiros de som tem seus argumentos para os dois lados, e parecem longe de um consenso.

Produtores como Graham Sutton alegam que a quantidade de chiado de um disco de vinil suplanta todas as supostas frequências adicionais que ele poderia ter em relação ao CD. Além disso, ele afirma que boa parte da preferência pelo vinil envolve mesmo é nostalgia:

“Também há um apego sentimental no mundo do rock, que se apoia no elitismo, ao analógico – o cheiro da fita e o amor por máquinas grandes, velhas e empoeiradas – isso não acontece muito em outras áreas da música, por exemplo, no clássico, jazz, EDM, rádio, filme, onde esse debate acabou há muito tempo”.

Em uma análise técnica da questão vinil X CD, Teo Oliver esclarece que, diferente do mito de que vinis tem mais “graves” ou mais “calor” que os CDs, na verdade os vinis teriam mais agudos que os CDs, podendo chegar à 45khz ou até mais. Contudo, essa seria uma diferença irrelevante, já que o ouvido humano só pode ouvir até 22khz. A chiadeira, contudo, é algo bem audível (ainda que os amantes do bolachão adorem…).

Um dos fatores mais gritantes (literalmente falando) por trás desse mito é um fenômeno chamado de Guerra dos Volumes. O assunto é grande, e por si só demandaria um longo artigo. Mas, em resumo, envolve o fato de que, desde que a mídia CD tornou-se o padrão de mercado, os estúdios tem exercido uma prática de aumentar os volumes das mixagens de maneira abusiva. Ao longo dos anos, isso se tornou um problema de saúde pública, e comprometeu a audição de décadas de música. Muitas vezes, achamos que a produção de um artista novo é ruim, mas, na verdade, ele está aprisionado a padrões mercadológicos de produção sonora de super compressão. Nesse texto, é possível entender melhor o problema. E, ao que tudo indica, ações efetivas tem sido feitas para acabar com isso de uma vez por todas.

Contudo, o que parece mesmo unânime envolve os instrumentos antigos. Teclados e amplificadores valvulados, por exemplo, soam infinitamente melhor que os atuais. Músicos pagam uma fortuna por guitarras, baixos e teclados antigos – e não é apenas para tirar onda com a data de fabricação, e muito menos por hype. O acabamento dos instrumentos de décadas passadas é ainda hoje uma referência inabalável de padrão de qualidade.

Conclusões e reflexões

Por fim, há implicações que podemos analisar sob um prisma mais filosófico. Da mesma forma que a tecnologia digital é dependente de parâmetros previamente calculados (presets, equalizações automáticas, etc.), toda a produção e comercialização de música atual parece igualmente burocratizada. É raro encontrar um artista ou banda na grande mídia que alcance uma radical liberdade criativa com sua proposta. Isso iria na contramão do atual formato da indústria, compartimentalizada em nichos de mercado – algo explicado através da teoria da cauda longa que o físico estadounidense Chris Anderson popularizou em 2004, em um famoso artigo para a revista Wired.

Tratamos aqui quase o tempo todo de aspectos da tecnologia, mas acredito que há um outro elemento crucial no fetiche dos anos 60 e 70 que funciona quase que como uma metáfora das relações entre analógico e digital. Me refiro aos corpos, e à estética social e cultural vigente na época – roupas soltas, cabelos e barbas compridos, e toda e qualquer excentricidade permitida.

Em contraponto aos parâmetros digitais, a flexibilidade analógica combina perfeitamente com a falta de regras nos anos do flower power sessentista e ainda mais na loucura dos anos 70. Era uma cultura de massa, tanto quanto ainda o é hoje em dia, mas bem menos aprisionada a padrões – fossem eles padrões de beleza, de moda, de gênero, estilo, ideologia…

Assim, concluo pensando que, talvez, o fetiche pelos anos 60 e 70 possa ser sintetizado em duas esferas de raciocínio. De um lado, a familiaridade que nós, do início do século XXI, nutrimos pelo contexto de massa da modernidade, já presente na época. Por outro lado, há o fascínio pela profunda liberdade e experimentação que havia nessa maneira de existir, experimentada no âmago de uma cultura massiva ainda não tão estruturada.

No nosso presente pós-moderno e completamente preconfigurado por sistemas operacionais digitais, sufocados que estamos por essa frieza binária a la Matrix, talvez o fetiche se resuma a uma saudade das utopias e dos delírios granulados e analógicos dessas décadas anteriores.

Fontes

http://tiraduvidas.tecmundo.com.br/36163

http://super.abril.com.br/ciencia/como-funciona-som-estereo-441989.shtml

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_anal%C3%B3gico

http://lazer.hsw.uol.com.br/questao7.htm

http://tecnologia.hsw.uol.com.br/gravacoes-audio2.htm

http://tecnologia.hsw.uol.com.br/gravacoes-audio3.htm

http://www.zun.com.br/tecnologia-digital-e-analogica/

http://tecnologia.hsw.uol.com.br/conversores-de-alta-definicao1.htm

http://whiplash.net/materias/news_839/154982-defleppard.html

http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson

http://www.fazano.pro.br/port136.html

http://www.fazano.pro.br/port137.html

http://omeuolhar.com/artigos/comparacao-maquinas-fotograficas-digitais-analogicas

http://melhorangulo.com/2012/09/entendendo-fotografia-analogica-e-lomografia/

http://f508.com.br/7-motivos-para-voltar-para-a-fotografia-analogica/